Начало статьи

Чтобы развеять его обратимся за помощью к самому Андрею Михаиловичу, к его воспоминаниям взятия Казани. И вот, что он повествует.

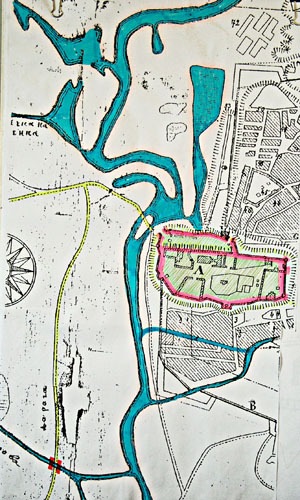

1) Где стояла Правая рука? Курбский пишет: «и прострошась войско полка нашего ажъ до Казани реки, яже выше града, а другий конецъ до мосту, яже по Галицкой дороге, и до тоя же реки, яже ниже града»[1]. Следовательно: полк Курбского-Щенятева стоял не просто вдоль Казанки, которая была почти такая же узкая, как речка Булак, а от и до нее. Это означает наличие либо изгибов русла Казанки, либо ее стариц или притоков, между которыми растянулась Правая рука. Эти природные особенности местности с течением времени изменялись незначительно. Самые ранние чертежи Казани XVIII века ясно их показывают (илл.1)

Илл.1 Фрагмент плана Казани 1739 г.

Сверху по течению («выше града») - это крутой изгиб русла Казанки при устье ее речки-притока Каменки (по линии: здание Издательства - Настоятельский корпус Богородицкого монастыря). Снизу («ниже града») - речка Камарова, впадавшая в Казанку напротив устья Булака (примерно середина прямой линии между Ленинским и Кировским мостами). Через речку Камарову, недалеко от ее устья видим и мост на Галецкой дороги. Проведенный анализ показывает, что протяженность стана Правой руки составляла, следовательно, около 1,4 км.

2) Откуда Курбский штурмовал крепость? «бо азъ тогда посланъ быхъ къ нижайшимъ вратомъ, съ верьху Казани реки, приступати»[2]. Карамзин и другие исследователи, считавшие, что Курбский штурмовал Збойливые ворота, пропускают этот факт: Збойливые ворота были далеки от Казанки и осаждались другим полком - Эртоулом. Здесь же, «сверху реки» могли быть только соседние с ними (по перечислению в русских летописях) Елбугины ворота. Значит, «нижайшие врата» по Курбскому – это летописные Елбугины ворота. Заметим попутно, что если бы и Муралеевы ворота были обращены в сторону Казанки, то штурмовать их пришлось бы тоже Правой руке. Но это была задача Сторожевого полка, стоявшего в низовьях Булака. А это показывает, что Муралеевы ворота были обращены не в сторону Казанки, а в сторону Булака.

3) «потекохомъ ко градскимъ стенамъ и къ той великой башне, яже предъ враты стояла на горе»[3]. Ясно, что эта башня стояла пред вратами, порученными штурмовать Курбскому – то есть «нижайшими» или Елбугиными. Что здесь интересно: ворота называются «нижайшими», а башня – стоящей «на горе», хотя находились они близко друг к другу. Почему же Курбский, знающий значение предлога «за» (напр.: «препроводишася все войско великое за оную стену»), в этом случае пишет - «пред»? Ведь с его, внешней по отношению крепости стороны, это означает то, что перед ним на горе была башня, а за ней, не просто ворота, а «нижайшие». Вот это обстоятельство, надо полагать, и сбивало с толку исследователей - видевших башню за, а не пред вратами (относительно дислокации Курбского) - поскольку в глубину крепости естественно видеть повышение, а не понижение рельефа.

Объяснение именно такой, описанной Курбским фортификационной конфигурации опять-таки подсказывают ранние из известных чертежей казанской крепости и аксиома, согласно которой топография городов преемственна в развитии и, не имея на то глобальных причин, эволюционирует медленно. Русская Казань в начальном своем этапе тоже в целом должна была унаследовать и строение рельефа, и схему фортификации крепости от предыдущей эпохи.

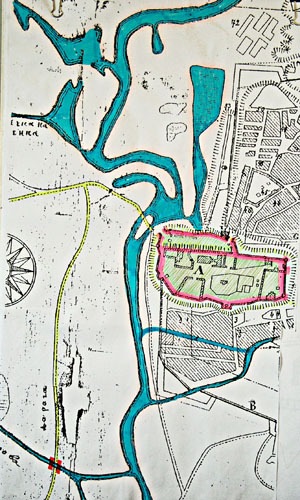

На всех ранних чертежах казанской крепости между впоследствии названными Северной и Консисторской башнями изображается стена с двумя проемами (воротами). «Чертёж Казанской» первой половины 1690-х годов показывает явно крепостное назначение этой верхне-восточной стены (илл.2).

Илл.2 Фрагмент "чертежа Казанского" 1 половины 1690-х гг

1) Где стояла Правая рука? Курбский пишет: «и прострошась войско полка нашего ажъ до Казани реки, яже выше града, а другий конецъ до мосту, яже по Галицкой дороге, и до тоя же реки, яже ниже града»[1]. Следовательно: полк Курбского-Щенятева стоял не просто вдоль Казанки, которая была почти такая же узкая, как речка Булак, а от и до нее. Это означает наличие либо изгибов русла Казанки, либо ее стариц или притоков, между которыми растянулась Правая рука. Эти природные особенности местности с течением времени изменялись незначительно. Самые ранние чертежи Казани XVIII века ясно их показывают (илл.1)

Илл.1 Фрагмент плана Казани 1739 г.

Сверху по течению («выше града») - это крутой изгиб русла Казанки при устье ее речки-притока Каменки (по линии: здание Издательства - Настоятельский корпус Богородицкого монастыря). Снизу («ниже града») - речка Камарова, впадавшая в Казанку напротив устья Булака (примерно середина прямой линии между Ленинским и Кировским мостами). Через речку Камарову, недалеко от ее устья видим и мост на Галецкой дороги. Проведенный анализ показывает, что протяженность стана Правой руки составляла, следовательно, около 1,4 км.

2) Откуда Курбский штурмовал крепость? «бо азъ тогда посланъ быхъ къ нижайшимъ вратомъ, съ верьху Казани реки, приступати»[2]. Карамзин и другие исследователи, считавшие, что Курбский штурмовал Збойливые ворота, пропускают этот факт: Збойливые ворота были далеки от Казанки и осаждались другим полком - Эртоулом. Здесь же, «сверху реки» могли быть только соседние с ними (по перечислению в русских летописях) Елбугины ворота. Значит, «нижайшие врата» по Курбскому – это летописные Елбугины ворота. Заметим попутно, что если бы и Муралеевы ворота были обращены в сторону Казанки, то штурмовать их пришлось бы тоже Правой руке. Но это была задача Сторожевого полка, стоявшего в низовьях Булака. А это показывает, что Муралеевы ворота были обращены не в сторону Казанки, а в сторону Булака.

3) «потекохомъ ко градскимъ стенамъ и къ той великой башне, яже предъ враты стояла на горе»[3]. Ясно, что эта башня стояла пред вратами, порученными штурмовать Курбскому – то есть «нижайшими» или Елбугиными. Что здесь интересно: ворота называются «нижайшими», а башня – стоящей «на горе», хотя находились они близко друг к другу. Почему же Курбский, знающий значение предлога «за» (напр.: «препроводишася все войско великое за оную стену»), в этом случае пишет - «пред»? Ведь с его, внешней по отношению крепости стороны, это означает то, что перед ним на горе была башня, а за ней, не просто ворота, а «нижайшие». Вот это обстоятельство, надо полагать, и сбивало с толку исследователей - видевших башню за, а не пред вратами (относительно дислокации Курбского) - поскольку в глубину крепости естественно видеть повышение, а не понижение рельефа.

Объяснение именно такой, описанной Курбским фортификационной конфигурации опять-таки подсказывают ранние из известных чертежей казанской крепости и аксиома, согласно которой топография городов преемственна в развитии и, не имея на то глобальных причин, эволюционирует медленно. Русская Казань в начальном своем этапе тоже в целом должна была унаследовать и строение рельефа, и схему фортификации крепости от предыдущей эпохи.

На всех ранних чертежах казанской крепости между впоследствии названными Северной и Консисторской башнями изображается стена с двумя проемами (воротами). «Чертёж Казанской» первой половины 1690-х годов показывает явно крепостное назначение этой верхне-восточной стены (илл.2).

Илл.2 Фрагмент "чертежа Казанского" 1 половины 1690-х гг

Прохождение здесь каменной стены не только в ханское, но даже в домонгольское время фиксируют и археологи. А вот восточнее Северной башни, при исследованиях на месте Воскресенской и Юго-Восточной башни крепостных сооружений дорусского времени археологическими наблюдениями (согласно опубликованным результатам) не обнаружено[4]. Естественен вывод: во время взятия Казани нижне-восточной крепостной стены не было, существовала только верхне-восточная стена.

В таком случае описание Курбского становится понятным: Северная башня

возвышается на повороте крепостных стен и «пред» - относительно

дислокации Правой руки - расположенными тут же, за поворотом воротами в

верхнее-восточной стене.

Тогда:

- Северная несохранившаяся башня - есть «великая башня» по Курбскому (или стоит на ее месте);

- Ворота рядом с ней, за поворотом (а не при Воскресенской башне русской нижнее-восточной крепостной стены) - есть Елбугины ворота;

- Становится понятно, почему Писцовые книги г. Казани 1565-1568 годов не называют Воскресенские ворота еще и Елбугиными. В других же случаях при описании крепости они это делают, приводя и старые, и новые - русские названия одних и тех же ворот («Збойливые ворота, что ныне Дмитреевские ворота» и «Тюменские ворота, что ныне Сергиевские ворота»). А вот Воскресенские и Никольские ворота они не называют, как стало принятым, Елбугиными и Муралеевыми[5] и, тем самым, опровергают это, всеобщее, пожалуй, заблуждение.

4) «бо они (защищающиеся – С.С.) явственно уже стояша на башне оной великой и на стенахъ града,…но крепце съ нами, и обличне вручь бьющесь»[6]. Бой врукопашную в начальной стадии штурма подтверждает то, что эта «великая башня» была на передней линии обороны – то есть в стенах крепости, а не где-то в глубине ее.

5) «а овые, секущесь и колющесь съ бусурманы, въ окна оныя великия башни влезше, а изъ башни сметавшись во врата великие градные»[7]. То есть сначала захватили башню, охранявшую ворота, затем спрыгнули вниз, чтобы первым делом открыть изнутри ворота.

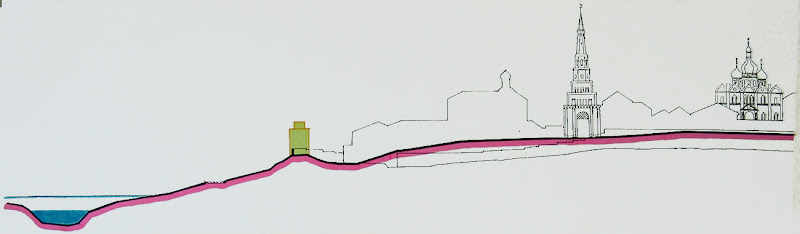

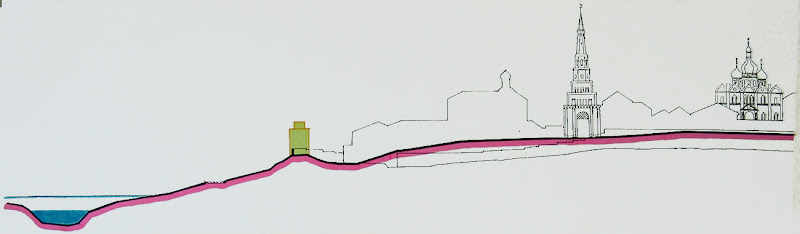

6) «бусурманы же абие тылъ подаша, стены градныя оставивъ, побегоша на великую гору, ко двору цареву»[8]. Важный момент, показывающий, что крепостные стены, «великая башня» и «нижайшие врата» были где-то посередине горы, а не на ее вершине, на которой находился двор Царев, и где впоследствии была построена башня Сююмбике. Такую ситуацию буквально подтверждает «План стен Казанской крепости», снятый в 1746 году инженер-прапорщиком Николаем Зверевым. Составитель плана ясно показывает промежуточную на крепостной горе террасу, где проходила крепостная стена, и стояла башня перед воротами (илл.3,4).

Илл.3 Фрагмент плана стен Казанской крепости 1746 г

Илл.4 Сечение местности от р.Казанка до Благовещенского собора

7) «Татаровяжъ запрошась съ нашу страну на цареве дворе, а дольную часть места покинули»[9]. Это подтверждает, что описанные ворота, башня и стены были в нижней («дольной») по сравнению с Царевым двором части крепости.

8) «и поидоша (защищиющиеся – С.С.) отъ царева двора на дольную сторону места къ нижайшимъ вратамъ, идеже азъ сопротивъ ихъ у царева двора стояхъ… Наше же войско великое (т.е. – Воротыньского – С.С.) съ горы оныя егда потиснуша ихъ зело, паче же задний конецъ Татарскаго полку»[10]. Снова вырисовывается верхняя часть северного склона кремлевской горы: от «царева двора» до «нижайших ворот».

9) Развязка приближается. Курбский с остатками своего войска и с подошедшими ему в помощь еще двумя полками закрепился с внешней стороны «нижайших врат», не выпуская теснимого сверху (со стороны современной Спасской башни) войсками Воротыньского противника из крепости. «Имъ же такъ тиснушась неволею, великаго ради належания съ горы, иже съ вежею высокою равно, яже надо враты бяше, полно трупия ихъ лежаше; среднимъ же и заднимъ людемъ, ажъ по людемъ своимъ идуще на градъ и на вежу»[11]. Это - последнее подтверждение положения северных крепостных стен именно на середине склона горы. Понятно, что тела погибших защитников Казани заполнили доверху узкое пространство между склоном верхней части горы (где размещается резиденция Президента РТ) и крепостными стенами: то самое, застроенное в советское время министерскими гаражами, а ныне раскрытое.

То, что Курбский под «башней» и «вежей» понимает одно и то же подтверждается его текстом: «подъ вежу великую…подкопано…и пороховъ подставлено, аки двадесять бочекъ великихъ: башню и вырвало»[12].

10) И последний эпизод в крепости. «Егда же возведоша царя своего на вежу…»[13]. Здесь Курбский говорит о все той же башне. «…и отдаша намъ царя своего»[14]. То есть и Курбский и летописцы исторический момент сдачи царя Едигера показывают на «нижайших» - Елбугиных, а не Збойливых, как пишут многие историки, начиная с А.Лызлова, - воротах. «И не поидоша на насъ во врата, но абие поидоша съ стены просто чрезъ Казань реку, и хотяша пробитися, прямо противъ моего стану»[15]. В этот момент Правая рука ударила по ним из всех своих пушек. Тогда «онижъ воздвигошася оттуду и поидоша налево внизъ, подле Казань реку, берегомъ, аки три перестрела лучныхъ, и по конецъ шанецъ наших»[16]. В этой, казалось бы, запутанной фразе – поскольку слово «налево» ни о чем не говорит - расшифровывается маршрут ухода оставшихся в живых защитников Казани к месту последнего сражения. Ранее мы выяснили, что стан Правой руки растянулся на почти полтора километра вдоль реки Казанки против крепости (ныне – Кремля). При этом. «концы шанецъ» полка Курбского достигали притоков Казанки - речек Комаровой и Каменки. К какому же концу устремились покидающие город казанцы? К тому, который был на расстоянии в «три перестрела лучныхъ» от стен крепости. Тогда конец полка, располагавшийся у изгиба Казанки при устье Каменки, - исключается, как близко отстоящий от города. Расстоянию в три лучных перестрела соответствует другой - западный край стана Правой руки, у моста Галецкой дороги через речку Комарову. Курбский написал «налево», потому что обозревал происходящее, находясь не в стане Правой руки, а блокируя «нижайшие врата», - то есть со стороны крепости. Потому-то он и не успел сразу прийти на помощь своему брату ………, принявшему бой с переправившимися на правый берег Казанки казанцами. Таким образом, последний бой 4 октября 1553 года[17] происходил, скорее всего, между руслами Казанки и Комаровой[18]. То есть - около Нижнее-Заречной дамбы у поселка Гривки, в пределах сегодняшней акватории Казанки.

[1] А.М. К у р б с к и й. История Иоанна Грознаго. Цит. по «Сказания князя Курбскаго». Изд. 2-е Н.Устрялова.- СПб.- 1842.- С.20.

[2] Там же. С.29.

[3] Там же. С.30.

[4] Правильно – Восточной. (А. С. С и т д и к о в. Археологическое изучение ханской Казани (материалы исследований Казанского Кремля 1994-2003гг.) // Татарская археология.- 2005.- №1-2.- С.41; Ф. Ш. Х у з и н. О некоторых итогах исследований археологической экспедиции «Казанский Кремль» в 2000 году // Археологические открытия в Татарстане: 2000 год.- К.- 2001.- С.5).

[5] Ссылка при этом Хузина и Ситдикова на Писцовые книги – ошибочна (Ф. Ш. Х у з и н, А. С. С и т д и к о в. Древняя Казань.- К.- 2005.- С.98).

[6] Там же. С.30.

[7] Там же. С.30.

[8] Там же. С.30.

[9] Там же. С.31.

[10] Там же. С.33.

[11] Там же. С.34.

[12] Там же. С.28.

[13] Там же. С.34.

[14] Там же. С.34.

[15] Там же. С.34.

[16] Там же. С.34.

[17] Год тогда начинался 1 сентября.

[18] Бывшая речка Комарова не что иное, как современная дренажная канава между парком «Шурале» и Гривкой.

В таком случае описание Курбского становится понятным: Северная башня

возвышается на повороте крепостных стен и «пред» - относительно

дислокации Правой руки - расположенными тут же, за поворотом воротами в

верхнее-восточной стене.

Тогда:

- Северная несохранившаяся башня - есть «великая башня» по Курбскому (или стоит на ее месте);

- Ворота рядом с ней, за поворотом (а не при Воскресенской башне русской нижнее-восточной крепостной стены) - есть Елбугины ворота;

- Становится понятно, почему Писцовые книги г. Казани 1565-1568 годов не называют Воскресенские ворота еще и Елбугиными. В других же случаях при описании крепости они это делают, приводя и старые, и новые - русские названия одних и тех же ворот («Збойливые ворота, что ныне Дмитреевские ворота» и «Тюменские ворота, что ныне Сергиевские ворота»). А вот Воскресенские и Никольские ворота они не называют, как стало принятым, Елбугиными и Муралеевыми[5] и, тем самым, опровергают это, всеобщее, пожалуй, заблуждение.

4) «бо они (защищающиеся – С.С.) явственно уже стояша на башне оной великой и на стенахъ града,…но крепце съ нами, и обличне вручь бьющесь»[6]. Бой врукопашную в начальной стадии штурма подтверждает то, что эта «великая башня» была на передней линии обороны – то есть в стенах крепости, а не где-то в глубине ее.

5) «а овые, секущесь и колющесь съ бусурманы, въ окна оныя великия башни влезше, а изъ башни сметавшись во врата великие градные»[7]. То есть сначала захватили башню, охранявшую ворота, затем спрыгнули вниз, чтобы первым делом открыть изнутри ворота.

6) «бусурманы же абие тылъ подаша, стены градныя оставивъ, побегоша на великую гору, ко двору цареву»[8]. Важный момент, показывающий, что крепостные стены, «великая башня» и «нижайшие врата» были где-то посередине горы, а не на ее вершине, на которой находился двор Царев, и где впоследствии была построена башня Сююмбике. Такую ситуацию буквально подтверждает «План стен Казанской крепости», снятый в 1746 году инженер-прапорщиком Николаем Зверевым. Составитель плана ясно показывает промежуточную на крепостной горе террасу, где проходила крепостная стена, и стояла башня перед воротами (илл.3,4).

Илл.3 Фрагмент плана стен Казанской крепости 1746 г

Илл.4 Сечение местности от р.Казанка до Благовещенского собора

7) «Татаровяжъ запрошась съ нашу страну на цареве дворе, а дольную часть места покинули»[9]. Это подтверждает, что описанные ворота, башня и стены были в нижней («дольной») по сравнению с Царевым двором части крепости.

8) «и поидоша (защищиющиеся – С.С.) отъ царева двора на дольную сторону места къ нижайшимъ вратамъ, идеже азъ сопротивъ ихъ у царева двора стояхъ… Наше же войско великое (т.е. – Воротыньского – С.С.) съ горы оныя егда потиснуша ихъ зело, паче же задний конецъ Татарскаго полку»[10]. Снова вырисовывается верхняя часть северного склона кремлевской горы: от «царева двора» до «нижайших ворот».

9) Развязка приближается. Курбский с остатками своего войска и с подошедшими ему в помощь еще двумя полками закрепился с внешней стороны «нижайших врат», не выпуская теснимого сверху (со стороны современной Спасской башни) войсками Воротыньского противника из крепости. «Имъ же такъ тиснушась неволею, великаго ради належания съ горы, иже съ вежею высокою равно, яже надо враты бяше, полно трупия ихъ лежаше; среднимъ же и заднимъ людемъ, ажъ по людемъ своимъ идуще на градъ и на вежу»[11]. Это - последнее подтверждение положения северных крепостных стен именно на середине склона горы. Понятно, что тела погибших защитников Казани заполнили доверху узкое пространство между склоном верхней части горы (где размещается резиденция Президента РТ) и крепостными стенами: то самое, застроенное в советское время министерскими гаражами, а ныне раскрытое.

То, что Курбский под «башней» и «вежей» понимает одно и то же подтверждается его текстом: «подъ вежу великую…подкопано…и пороховъ подставлено, аки двадесять бочекъ великихъ: башню и вырвало»[12].

10) И последний эпизод в крепости. «Егда же возведоша царя своего на вежу…»[13]. Здесь Курбский говорит о все той же башне. «…и отдаша намъ царя своего»[14]. То есть и Курбский и летописцы исторический момент сдачи царя Едигера показывают на «нижайших» - Елбугиных, а не Збойливых, как пишут многие историки, начиная с А.Лызлова, - воротах. «И не поидоша на насъ во врата, но абие поидоша съ стены просто чрезъ Казань реку, и хотяша пробитися, прямо противъ моего стану»[15]. В этот момент Правая рука ударила по ним из всех своих пушек. Тогда «онижъ воздвигошася оттуду и поидоша налево внизъ, подле Казань реку, берегомъ, аки три перестрела лучныхъ, и по конецъ шанецъ наших»[16]. В этой, казалось бы, запутанной фразе – поскольку слово «налево» ни о чем не говорит - расшифровывается маршрут ухода оставшихся в живых защитников Казани к месту последнего сражения. Ранее мы выяснили, что стан Правой руки растянулся на почти полтора километра вдоль реки Казанки против крепости (ныне – Кремля). При этом. «концы шанецъ» полка Курбского достигали притоков Казанки - речек Комаровой и Каменки. К какому же концу устремились покидающие город казанцы? К тому, который был на расстоянии в «три перестрела лучныхъ» от стен крепости. Тогда конец полка, располагавшийся у изгиба Казанки при устье Каменки, - исключается, как близко отстоящий от города. Расстоянию в три лучных перестрела соответствует другой - западный край стана Правой руки, у моста Галецкой дороги через речку Комарову. Курбский написал «налево», потому что обозревал происходящее, находясь не в стане Правой руки, а блокируя «нижайшие врата», - то есть со стороны крепости. Потому-то он и не успел сразу прийти на помощь своему брату ………, принявшему бой с переправившимися на правый берег Казанки казанцами. Таким образом, последний бой 4 октября 1553 года[17] происходил, скорее всего, между руслами Казанки и Комаровой[18]. То есть - около Нижнее-Заречной дамбы у поселка Гривки, в пределах сегодняшней акватории Казанки.

[1] А.М. К у р б с к и й. История Иоанна Грознаго. Цит. по «Сказания князя Курбскаго». Изд. 2-е Н.Устрялова.- СПб.- 1842.- С.20.

[2] Там же. С.29.

[3] Там же. С.30.

[4] Правильно – Восточной. (А. С. С и т д и к о в. Археологическое изучение ханской Казани (материалы исследований Казанского Кремля 1994-2003гг.) // Татарская археология.- 2005.- №1-2.- С.41; Ф. Ш. Х у з и н. О некоторых итогах исследований археологической экспедиции «Казанский Кремль» в 2000 году // Археологические открытия в Татарстане: 2000 год.- К.- 2001.- С.5).

[5] Ссылка при этом Хузина и Ситдикова на Писцовые книги – ошибочна (Ф. Ш. Х у з и н, А. С. С и т д и к о в. Древняя Казань.- К.- 2005.- С.98).

[6] Там же. С.30.

[7] Там же. С.30.

[8] Там же. С.30.

[9] Там же. С.31.

[10] Там же. С.33.

[11] Там же. С.34.

[12] Там же. С.28.

[13] Там же. С.34.

[14] Там же. С.34.

[15] Там же. С.34.

[16] Там же. С.34.

[17] Год тогда начинался 1 сентября.

[18] Бывшая речка Комарова не что иное, как современная дренажная канава между парком «Шурале» и Гривкой.

Комментариев нет:

Отправить комментарий